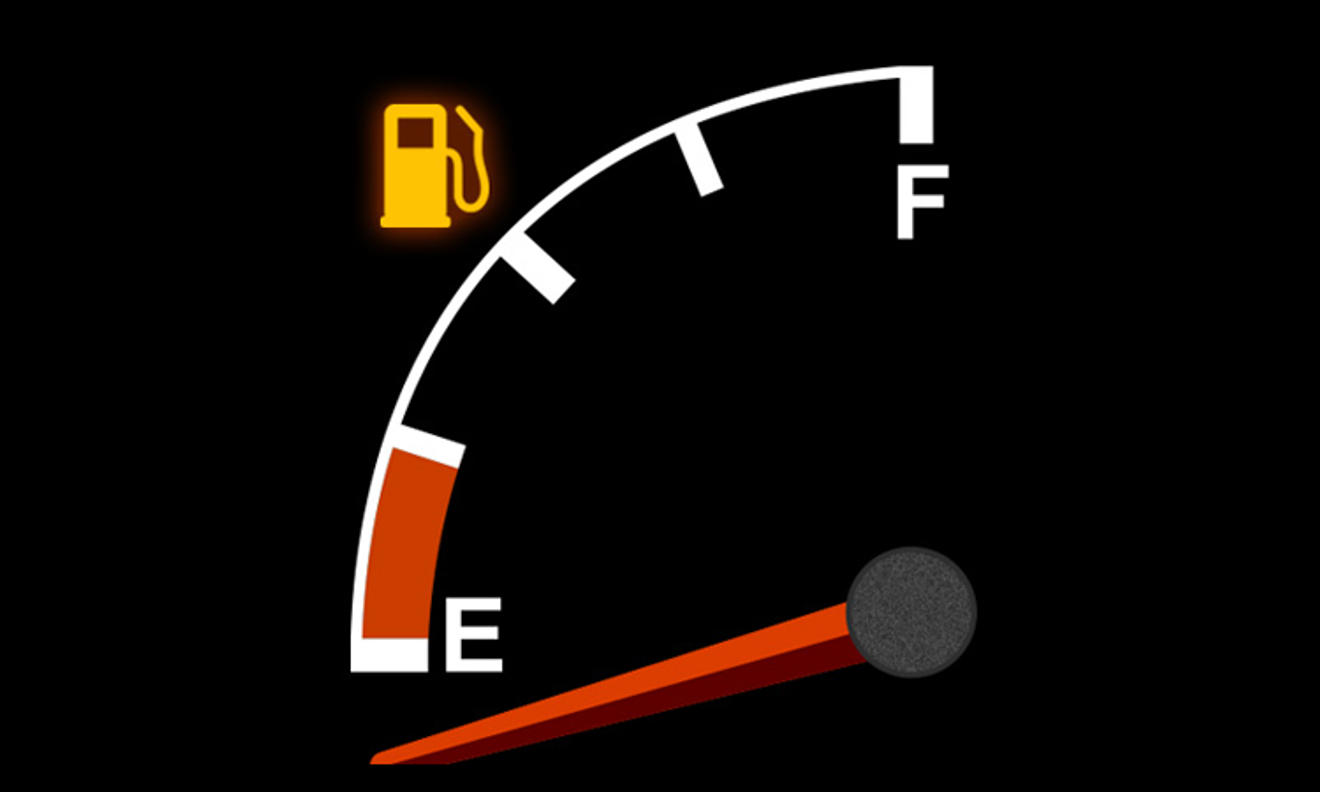

車を運転していると、最も頻繁に見かける警告灯といえば、燃料警告灯でしょう。つい最近給油したばかりなのに、もう燃料が底をつき、燃料警告灯が点灯すると、非常に困ります。ガソリンスタンドのない場所で走行中にこの警告灯が点灯すると、車がすぐに止まってしまうのではないかと不安に襲われます。そして、その時いつも思うのは「自分の車はあとどれだけ走れるのだろうか?」ということです。そこで今日は、燃料警告灯が点灯した後、自分の車はあとどれだけ走れるのかについて見ていきましょう。

燃料警告灯はいつ点灯するのか?

燃料警告灯は、センサーが燃料タンクに残っている燃料の量を測定し、一定レベル以下の量になった時に点灯します。これは誰もが知っている当たり前のことです。小型車の場合約6リットル、中型車は約9リットル、大型車は約12リットル、LPGガス車はガスが約10%残った時に点灯します。これを見ると、燃料警告灯が点灯したからといって、車がすぐに止まってしまうわけではないことが分かります。

時々、燃料警告灯が点灯したり消えたりを繰り返すことがあります。これは、走行中に燃料タンク内の燃料が揺れて、センサーが検知したり検知しなかったりする状況です。坂道を走行したり、停車中にもこのような現象が発生する可能性があります。

燃料警告灯が点灯した後、あとどれだけ走れるのか?

メーターに表示される走行可能距離は、残りの燃料量と燃費を掛け合わせた結果です。例えば、中型車の燃料が9リットル残っているとしましょう。すると、警告灯が点灯するでしょう。車の燃費を10km/lと仮定し、残りの燃料量と燃費を掛け合わせると、走行距離が出ます。

'9リットル × 10km/l = 90km'

この計算によると、例として挙げた車両は約90kmさらに走行できるということです。燃費は重量や速度の影響を受けるため、乗車人数が多い場合や、重い荷物が積まれている場合、高速で走行する場合、走行可能距離は短くなります。

自分の車の燃料警告灯の点灯時期を把握する

運転者の安全のためには、走行可能距離の最大値よりも最小値を計算するのが良いでしょう。自分の車が燃料警告灯をいつ点灯するのかを把握するには、少しのテストが必要です。

まず、燃料をほぼ使い果たす頃、ガソリンスタンドの近い道路で走行を始めます。走行中に燃料警告灯が点灯したら、すぐに満タン給油します。車両諸元表に表示されている燃料タンクの容量から、レシートに印字された注入量を引けば、簡単に元の残燃料量が分かります。

ここで注意すべき点があります。走行可能距離を把握しているからといって、無理に車の運転を続けるのは非常に危険です。燃料には様々な不純物が含まれており、燃料を消費するにつれて、燃料タンクの底には自然と様々な不純物が沈殿します。燃料タンクの燃料がほぼ空になりかけている時点では、燃料中の不純物の含有量が多くなっているため、燃料フィルターや燃料ポンプが詰まる危険性が高くなります。また、フィルターでろ過しきれなかった不純物がエンジンに流入することで、出力も低下します。特にディーゼル車の場合、燃料タンクが空になっていると、タンクの内外気温差によって結露現象が発生し、燃料の水分の含有量が高くなり、さらに危険な状況が発生する可能性があります。

燃料警告灯が点灯し、運転を続けてほぼ底まで使い切る習慣をつけると、車の主要部品が壊れる可能性があります。燃料があることで冷却、潤滑機能により部品の損傷が少なくなり、インジェクターや高圧ポンプ、燃料ポンプの摩耗が少なくなります。燃費を向上させ、車の寿命を延ばすには、燃料の30%残っている時に給油するのが最適です。

ヒントとして、多くの保険会社は緊急給油サービスを提供しています。1日1回、約3リットル程度の限度で緊急給油が可能なので、事前に加入している保険のサービスリストを確認しておくと良いでしょう。

コメント0